飛騨高山

1970年代の飛騨高山は、まだ観光地として開発され始めたばかりの時期で、古き良き日本の風情が色濃く残る町でした。

飛騨高山の町並みは、江戸時代の面影を残す町屋や蔵が立ち並び、特に高山陣屋(高山藩の役所跡)は観光名所として知られていました。

町の中心には、日用品や工芸品を扱う商店が並び、飛騨地方の伝統的な工芸品や民芸品を購入することができました。

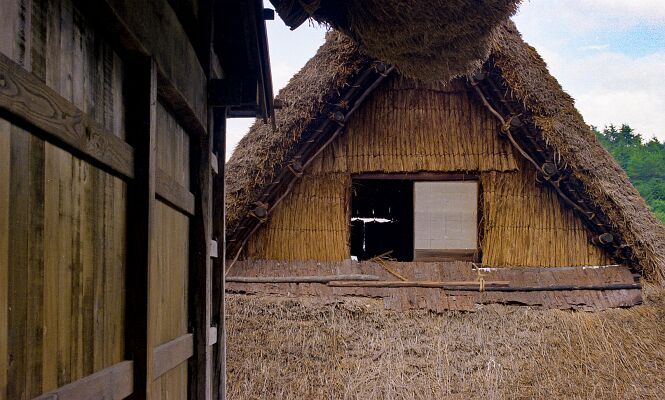

高山の町屋は、前側の屋根の高さは約4メートルほどで、屋根は道路の水路まで飛び出ています

屋根から落ちた雨水がちょうど水路に落ちるよう工夫がされてて、屋根の軒先がきれいに揃っていました。

今は雨を受け止める雨樋が取り付けられ、各家の軒先はあまり揃わなくなりました。

道路に面した部屋は「ミセ」といって商品を陳列する部屋ですが、80~90年位前に商店をやめた結果店に格子が取り付けられ、この格子が高山の町並の特徴となりました。

江戸時代から、米市・桑市・花市などの市として発達し、明治の中頃から、農家の奥さんたちによって野菜がならべられるようになり、朝市とよばれるようになりました。

もんぺ姿や絣(かすり)姿のおばさんたちの素朴なやりとり、今でも純粋な高山ことばを聞くことができるかもしれません。